Le Loir forme une frontière naturelle entre les anciens pays des Andes (Anjou) et des Cénomans (Maine). La Flèche, jusqu’à la Révolution, appartenait à l’ancienne province d’Anjou.

Installée à un point de franchissement du Loir, la ville était traversée à l’époque gallo-romaine par deux voies (Angers-Tours et Tours-Jublains) se croisant à l’ouest de La Flèche, non loin de la chapelle Notre-Dame des Vertus où un habitat gallo-romain se situe à proximité.

La chapelle Notre-Dame-des-Vertus, ancienne église de Saint-Ouen puis de Saint-Barthélemy, fut la première église paroissiale de la ville. Son style roman, avec son superbe porche et le petit cimetière aux portes même de l’église évoque cette période de ferveur religieuse.

La cité est alors localisée sur l’ancienne paroisse de Saint-Ouen, non loin de l’actuel centre-ville. Des édifices témoignent encore de la présence d’une petite agglomération sur l’emplacement de l’actuel quartier Saint-André.

Le prieuré Saint-André qui abritait une petite communauté religieuse est le deuxième bâtiment le plus ancien de la ville.

Un château est construit au milieu du 11e siècle sur une île au milieu du Loir pour en défendre le franchissement. Un bourg nouveau se développe dès cette époque, à proximité du château, en rive droite de la rivière.

L’église Saint-Thomas est fondée au début du 12e siècle, et supplante l’ancienne paroisse de Saint-Ouen.

La ville se développe autour de deux axes principaux : la Grande Rue (est-ouest, existe toujours) et la rue Basse (nord-sud, actuelle rue Grollier) qui se croisent au niveau du Grand-Carroi.

Au cours du Moyen Âge, elle se protège par une enceinte : la ville est entourée de remparts et de douves, ouverte par des portes (porte Notre-Dame, porte St-Jacques, porte St-Germain, porte Mancelle ou de Paris).

Une ville d’eau

Partant du Loir, une douve file vers le nord, le long de l’actuel boulevard Jean-Moulin. Le rempart est ouvert par la porte Mancelle ou de Paris.

Aux alentours de l’actuelle place Thiers, les douves prennent la direction de l’ouest suivant l’axe du boulevard d’Alger, qui recouvre les eaux depuis les travaux de la fin du 19e siècle.

Cette douve longe ensuite les bâtiments du Prytanée national militaire et bifurque à nouveau vers le sud, près de la rue du Parc.

Une autre porte, la porte Saint-Jacques, s’ouvrant dans la direction d’Angers, était située au carrefour de la rue Carnot et de la rue Saint-Jacques.

Puis, au niveau de la rue des Fossés, la douve rejoint le Loir.

Né à la fin du 15e siècle au manoir des Pins, près de La Flèche, Lazare de Baïf fut traducteur, poète et diplomate. Il a notamment traduit Electre de Sophocle. Il est le père de Jean-Antoine de Baïf, poète membre de la Pléiade.

En 1538, Françoise d’Alençon, grand-mère du roi Henri IV, délaisse le « vieux » château situé au milieu du Loir et décide la construction d’un nouveau château, dans la partie nord de la ville (à l’emplacement de l’actuel Prytanée) : le château-neuf.

Une légende prétend que les parents d’Henri IV, Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret, conçurent le roi de Navarre et futur roi de France, à La Flèche…

A cette époque, les principales activités de la petite ville sont le commerce, grâce au trafic sur le Loir, la production agricole, et le tissage. Par ailleurs, La Flèche est dotée en 1595 d’un présidial, tribunal de justice de l’Ancien Régime dont la juridiction s’étend à une partie du Maine et de l’Anjou.

La fin du 16e et la première moitié du 17e siècle constituent l’âge d’or de l’histoire fléchoise. La ville est comblée de faveurs par Henri IV, qui y a passé une partie de son enfance, et par son proche conseiller Guillaume Fouquet de la Varenne, fléchois d’origine.

Porte-manteau du roi Henri IV, il montre aussi ses qualités de soldat et de diplomate. En 1590, le roi récompense Guillaume Fouquet de la Varenne en le nommant gouverneur de La Flèche. Plus tard, Henri IV lui cède par engagement des terres de la seigneurie de La Flèche qu’il tenait de la famille d’Alençon.

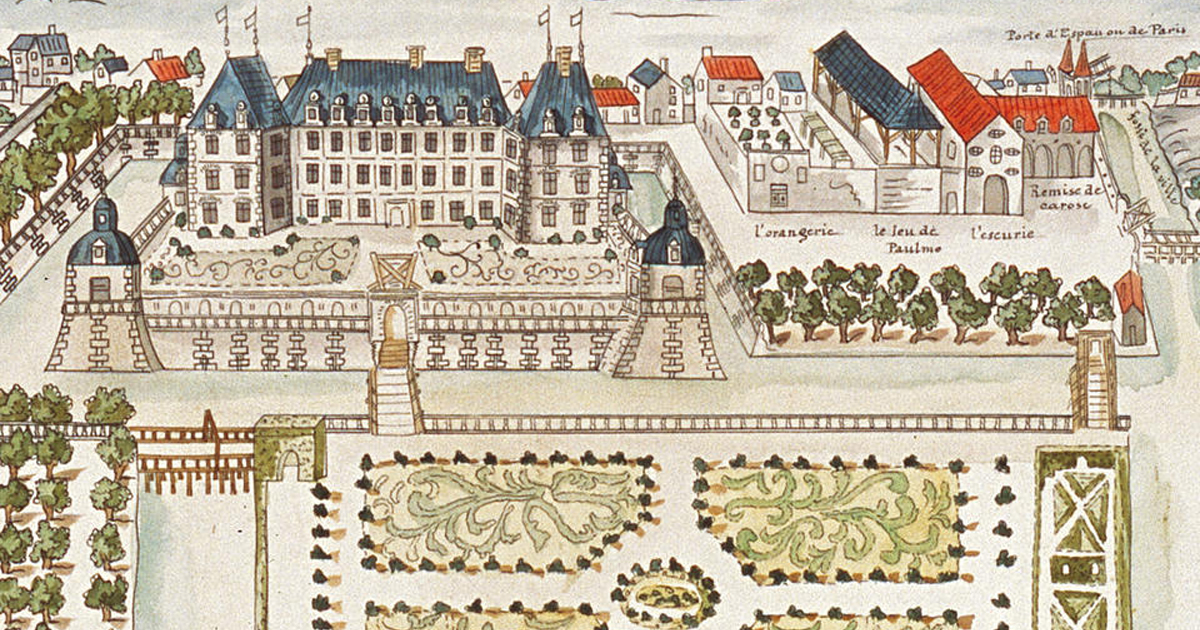

Un château aujourd’hui disparu

Il y construit alors un magnifique château : le château de la Varenne. Installé entre le Loir, la Grande Rue et la rue de la Tour d’Auvergne, il se composait d’un corps de logis de trois étages encadré de deux ailes en potence et au-devant se déployaient des jardins en parterres et terrasses, traversés par un canal qui rejoignait le Loir.

Il ne reste presque rien de cette magnifique demeure, seul un pavillon, situé au sud du château, subsiste. Racheté par la municipalité, il a été entièrement restauré. Le château fut vendu après la Révolution et démantelé entre 1818 et 1820 : ses poutres et ses pierres ont servi à construire certaines demeures de la Grande Rue.

En vingt ans, Guillaume Fouquet de la Varenne a contribué, avec l’appui du roi, à transformer et embellir la ville : il fait notamment construire une enceinte fortifiée et les rues sont pavées.

En 1603, Henri IV donne son château familial aux Pères Jésuites, pour que ceux-ci y installent un collège (à cette époque, un collège est un établissement de niveau universitaire), qui obtient très rapidement un très grand succès (1 000 élèves dès 1610, parmi lesquels le philosophe René Descartes).

A cette époque, la plupart des élèves habitent hors du collège et se regroupent par quartier selon leur origine géographique. On retrouve encore aujourd’hui la rue Lyonnaise, la rue des Lavallois…

Jusqu’à la fin du 17e siècle, la ville est un vaste chantier : construction des bâtiments du collège, du château de Fouquet de la Varenne, des nombreux couvents attirés par le prestige du collège des Jésuites, des hôtels particuliers occupés par les magistrats et fonctionnaires… La population de la ville est d’à peu près 5000 habitants.

Au milieu du 17e siècle, sous l’impulsion de Jérôme Le Royer de la Dauversière, des habitants et des religieuses participent à la fondation de Montréal.

A cet effet, Le Royer de la Dauversière met sur pied en 1634 une société chargée de trouver les appuis et les ressources nécessaires à l’achat de l’île découverte par Jacques Cartier sur le fleuve Saint-Laurent.

Puis il organise les « recrues » de colons qui partiront de La Flèche, à Port Luneau, pour rejoindre les ports de Nantes et de La Rochelle. Après des mois de navigation, les premiers colons se rejoignent sur le Saint-Laurent au Québec : ils fondent en 1642 « Ville-Marie » devenue depuis la métropole de Montréal.

Jérôme Le Royer de la Dauversière n’est jamais allé à Montréal. Resté en France, il est le représentant du projet de Montréal en France et se charge d’engager des recrues.

Il a également fondé l’hôtel-Dieu, ancien hôpital à côté de l’église Saint-Thomas, ainsi que la congrégation religieuse des sœurs hospitalières de Saint-Joseph.

En 1737, la ville se dote d’un hôtel de ville, reconstruit une trentaine d’années plus tard sur un plan plus vaste comprenant une halle au grain : la Halle-au-Blé.

La Flèche est rattachée au département de la Sarthe, dont elle devient une sous-préfecture. La ville est troublée par la guerre qui oppose l’armée catholique et royale de Vendée aux troupes de la République. Toutefois La Flèche ne fut que faiblement affectée par les événements révolutionnaires.

L’importance de l’éducation

La ville conserve sa vocation liée à l’enseignement grâce à Napoléon 1er qui établit le Prytanée militaire en 1808 dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites.

Cet établissement a pour vocation de fournir des cadres à la nation, en particulier des cadres militaires. Parmi les élèves illustres du 19e siècle, nous pouvons citer les Maréchaux Pélissier et Gallieni.

L’importance de l’éducation, dans la ville de La Flèche, est renforcée au cours du 19e siècle par Marie Pape-Carpantier. Née à La Flèche, elle est l’une des premières femmes en France à instaurer un enseignement pour les jeunes enfants, avant l’école primaire.

Elle deviendra en 1848, Inspectrice Générale des Ecoles Maternelles de France. Sous la 3e République, sont édifiés en 1885 de vastes bâtiments à usage scolaire.

L’ouverture d’une école publique offre l’opportunité à tous les Fléchois issus de toutes les catégories sociales, de recevoir un enseignement.

En 1836, naît à Saint-Germain-du-Val, le compositeur Léo Delibes qui sera l’auteur, entre autres, de Lakmé (avec le fameux Duo des fleurs) et de Coppélia. Ce dernier ballet donnera d’ailleurs son nom à la salle de spectacle de notre ville.

La sous-préfecture doit aussi s’équiper de bâtiments de prestige, conformes à son rang : on construit un petit théâtre à l’italienne au premier étage de la Halle-au-Blé (1839), l’hôtel de la sous-préfecture (vers 1860), et sur la place principale de la ville, on érige une statue du roi Henri IV (1857).

Parallèlement, de nouvelles places sont créées (actuelle place de la Libération), des rues ouvertes (actuelle rue Galliéni), des boulevards remplacent l’ancienne enceinte urbaine, les quais sont agrémentés de plantation d’arbres qui en font d’agréables promenades.

Les plus anciennes photographies de La Flèche remontent à 1855 et ont été réalisées par Jean-Marie Taupenot, professeur au Prytanée et inventeur d’un procédé photographique au collodion albuminé sec.

Le chemin de fer arrive à La Flèche en 1870, renforçant le développement économique de la ville. De nouveaux quartiers se développent, au nord (lotissement du Parc des Dames) et au sud (quartier de la gare).

Un Prix Nobel de la Paix

A l’aube du 20e siècle, Paul d’Estournelles de Constant, né à La Flèche puis installé au château de Créans, s’illustre par ses missions internationales.

Son action en faveur de la paix est mondialement reconnue : il reçoit le Prix Nobel de la Paix en 1909. Il fut l’un des fondateurs de la Cour Internationale de Justice de La Haye. Il fut aussi député, sénateur et conseiller municipal de notre ville.

A cette époque, l’activité économique de La Flèche repose sur des petites activités industrielles et artisanales qui assurent un travail à la population : minoterie, galocherie, féculerie, tannerie, moulin.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, La Flèche est une ville calme. Quelques événements marquent cependant cette époque : la visite en 1901 d’Emile Loubet, Président de la République ; les blessés et les morts de la guerre 1914-1918 ; l’incendie de l’hôtel de ville au château des Carmes en 1919.

Lors de la Seconde guerre mondiale, l’avancée de l’armée allemande oblige élèves et professeurs à évacuer le Prytanée le 16 mai 1940.

Les Allemands font leur entrée dans La Flèche le 19 juin 1940 et en organisent l’occupation dès le lendemain, en s’installant à l’hôtel de ville.

Les Allemands quittent La Flèche dans la nuit du 7 au 8 août. La ville est définitivement libérée le 10 août 1944 par l’armée américaine.

Le 1er janvier 1965, La Flèche poursuit son développement avec l’annexion des communes de Verron et Saint-Germain-du-Val, un siècle après Sainte-Colombe.

Des zones d’activités économiques et commerciales ont pu ainsi se développer, route de Sablé et route du Mans, avec des industries spécialisées comme l’imprimerie (Brodard et Taupin, imprimeur du célèbre Livre de poche).

La vocation éducative de la ville s’est accentuée avec l’installation de plusieurs lycées (dont celui rattaché au Prytanée) et collèges.

La fermeture de la ligne La Flèche-Le Mans en avril 1970 marque la fin du transport des voyageurs par voie ferroviaire à La Flèche.

L’activité touristique est aussi une des forces de la ville : le célèbre parc zoologique est le plus important site du département, et le 2e des Pays de la Loire, avec plus de 300 000 visiteurs par an.

À la fin du 20e siècle, la municipalité s’engage dans une modernisation et un embellissement de la ville : extension de la mairie, en surplomb sur le Loir, en 1994 ; construction de la gare routière – office de tourisme en 1997 ; aménagement d’une base de loisir au bord du lac de La Monnerie en 2000…

La Flèche, qui se distingue par la densité remarquable de son patrimoine bâti, est au cœur du Pays d’art et d’histoire de la vallée du Loir.